今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段救亡图存的峥嵘岁月,宋庆龄积极争取世界人民对中国反侵略斗争的支持,为扩大国际反法西斯统一战线做了大量工作。她把中国抗战与国际反帝反战斗争紧密联系起来,认为中国抗战是“对于全世界有重大历史意义的斗争”,“中国不仅是为了它自己而战斗,并且也为了全人类而战斗”。

近日,记者走进上海宋庆龄陵园内的宋庆龄生平事迹陈列馆,通过三张珍贵老照片,回溯宋庆龄在这场伟大战争中凝聚各方力量、支援抗战的历史贡献。

创建保卫中国同盟

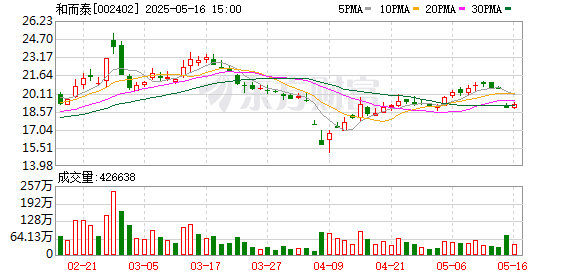

1938年,宋庆龄与保盟中央委员会部分委员的合影。

1938年,宋庆龄与保盟中央委员会部分委员的合影。

1937年全民族抗战爆发,12月,宋庆龄从上海前往香港,以香港为基地继续开展抗日运动及争取国际援助。1938年6月,宋庆龄在香港发起组织保卫中国同盟(简称“保盟”),并担任中央委员会主席,有力支持了包括抗日根据地在内的全民族抗日斗争。

保盟的成立,就是要“突破日本侵略者占领沿海城市后的封锁以及国民党对中国共产党领导的抗日军民实施的物资和新闻封锁。尤其在接受外援一事上,保证各个环节的方方面面都能畅通无阻”。因此,《保卫中国同盟成立宣言》中提出保盟的目标是:一、在现阶段抗日战争中,鼓励全世界所有爱好和平民主的人士进一步努力,以医药、救济物资供应中国。二、集中精力,密切配合,以加强此种努力所获得的效果。主要任务是成为需要者(中国人民)和资金、物资捐赠者(国外有关机构与保盟支部)之间的桥梁,积极从事国际范围内筹募款项,进行医药工作、儿童保育工作与成立工业合作社等活动。

1938年下半年,在宋庆龄的领导下,保盟还创办了《保卫中国同盟新闻通讯》。该刊物的主要作用是向国际友人和华侨介绍保盟的工作及物资需求,并将重点放在对八路军、新四军抗战的介绍和宣传上,尤其致力于报道被封锁的敌后抗日根据地军民团结抗战的真实状况,在国际社会产生了广泛影响。

募集医药物资等

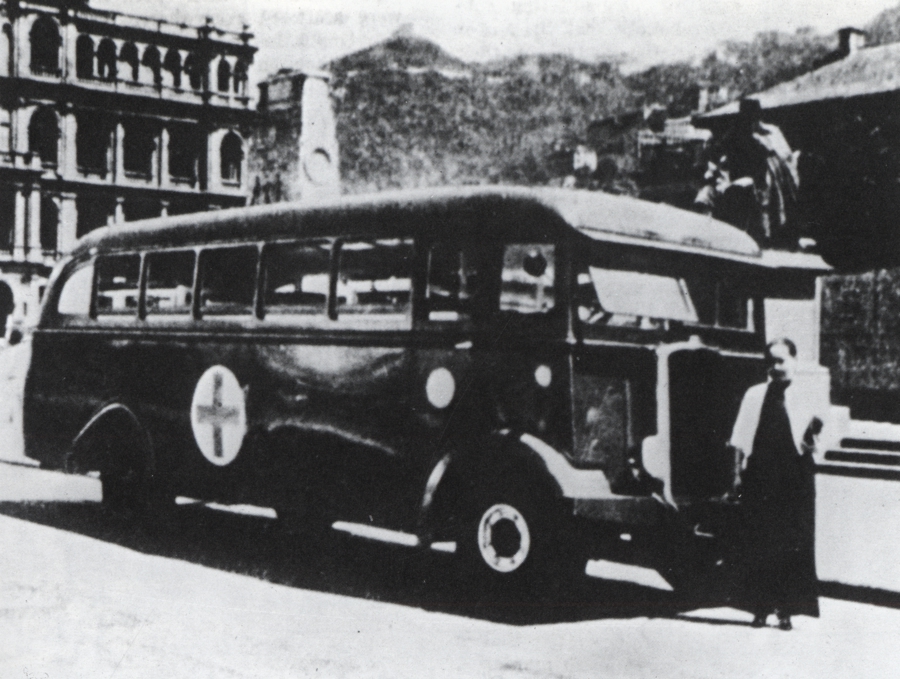

1939年,宋庆龄在英国友人捐赠的大型救护车前的留影。

1939年,宋庆龄在英国友人捐赠的大型救护车前的留影。

1939年6月,在宋庆龄的领导下,保盟筹集到了一批抗日根据地急需的物资,包括23辆卡车、600多箱医药物资和15000加仑汽油等。其中,英国友人捐赠的一辆大型救护车格外显眼,它大小像公共汽车,车上灯水齐备,还有手术间和七张病床。

宋庆龄委派保盟工作人员詹姆斯·贝特兰等人负责运送这批物资。启程前,宋庆龄在大型救护车前留影。贝特兰一行从香港出发经海防港中转,再穿过越南边境至广西、贵州、四川等地。经历近四个月的艰难跋涉,这批物资安全抵达西安,交付给八路军驻西安办事处。

此外,宋庆龄还充分发挥自身影响力,先后介绍国际友人马海德、斯诺、白求恩、柯棣华等前往抗日根据地工作。这些国际友人怀着无私奉献的精神,救治了众多八路军、新四军伤病员。而且,他们在极为艰苦困难的条件下,开办了数十所国际和平医院、医学院和制药厂,为根据地培养了大批卫生工作者,为中国人民的抗日战争提供了强有力的支持。

发起“一碗饭运动”

1941年7月1日,宋庆龄在香港英京酒家主持“一碗饭运动”开幕式并发表讲话。

1941年7月1日,宋庆龄在香港英京酒家主持“一碗饭运动”开幕式并发表讲话。

1941年,日军频频发动对八路军、新四军敌后抗日根据地的“大扫荡”,西北地区的人民又遭遇洪水的侵袭,涌入大后方的难民与日俱增。为了募集更多资金,进一步支援“工合”运动,7月,宋庆龄在香港发起了著名的“一碗饭运动”。

7月1日晚上,香港湾仔庄士顿道179号英京酒家门前灯火通明,车马云集,香港各界名流齐聚一堂。身穿一袭短袖旗袍的宋庆龄主持“一碗饭运动”开幕式并发表讲话。她说:“一碗饭运动的目的,是用募捐经费来帮助中国的难民进行生产自救,用工业合作的办法来帮助中国的斗争……”

8月1日运动正式启动,香港全城沸腾。车站、码头、商场、电车,处处可见宣传画与标语;巡游队伍高举大碗模型,高呼“多买一碗饭、多救一个难民”口号穿行闹市,引发万众瞩目。这场运动在香港掀起了爱国抗日的募捐高潮,共筹集款项超过2万港币,全部用于抗战。

1941年12月日本侵略军占领香港前夕,宋庆龄乘最后一班飞机离开香港到达重庆股票配资专家门户,后在重庆继续开展保盟的活动,并努力为坚持团结、维护国共两党的合作而奔走。抗战胜利后,保盟于1946年1月迁至上海,更名为中国福利基金会。新中国成立后,1950年8月改名为中国福利会,持续在妇幼保健、儿童文教福利领域贡献力量。

天天配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。